温州车主姚先生的车上贴了张白底黑字的贴纸——“别碰我,修车没件”。这不是玩笑,是他近一年的真实写照:2019年花12万买的威马新能源,当年因“温州本地车企”的安全感入手,如今却成了“麻烦综合体”——小电瓶坏了没法启动,换个配件花了600多;车窗升降器卡得厉害,修了三次还不兼容;最糟的是续航从520公里掉到200公里,可曾经的4S店早关门,客服电话成了空号,质保承诺像张过期彩票。“车没废,售后先‘跑路’了。”姚先生的话,戳中了无数“烂尾”新能源车主的痛点。

2025年的新能源市场,一边是上半年693.7万辆的销量新高(占新车总销量44.3%),一边是行业洗牌的残酷:威马、哪吒等曾经的“新势力”接连进入破产重整,近十年已有30家车企黯然退场,留下数百万辆“没了娘家”的车。这些车主的困扰远不止修车——台州的哪吒车主王女士找了3家保险公司,交强险能保,商业险要么拒保,要么要求加保费降保额,“配件难找,理赔怕扯不清”,没了商业险,她宁愿骑电动车上班。

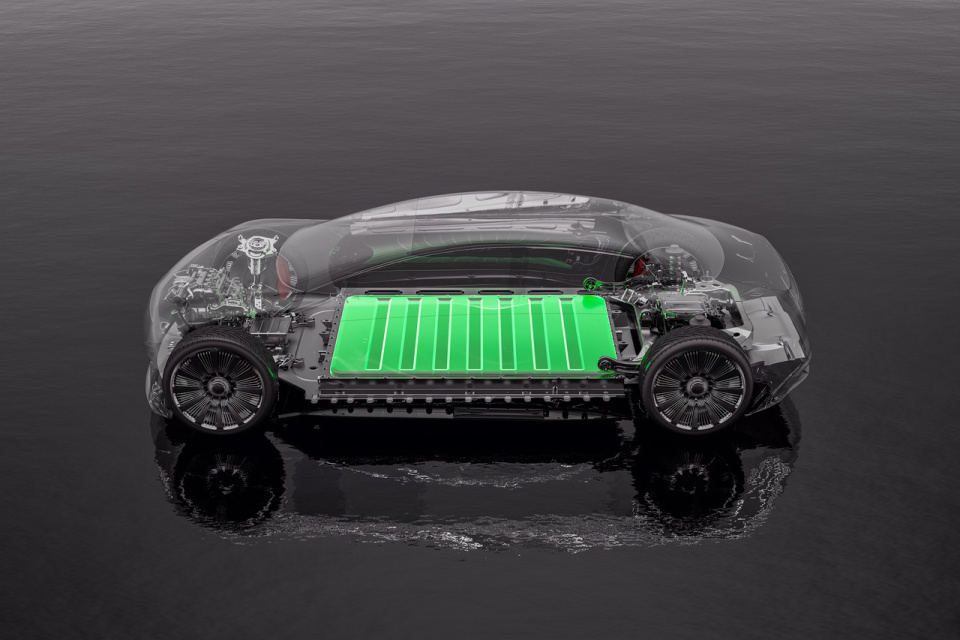

“修辆车能有多难?”放在燃油车时代,这或许不是问题,但新能源汽车的“新”,恰恰成了维修的“拦路虎”。宁波新能源服务中心负责人李振中掰着手指头数难点:技术壁垒——车企为了保护核心数据,用加密系统把维修权攥得死死的,第三方没授权根本读不了故障码,擅自破解还可能违法(上海曾有修理工篡改电池系统数据被判刑);配件断供——新能源车个性化强,专用零件多,车企一倒,供应链跟着断裂,现在维修用的零件大多是拆车件或供应商尾货,再过几年可能都找不到;人才缺口——全国3140万辆新能源汽车,专业维修技工才不到10万人,“既要懂电子电路,又要会机械维修”的复合人才,很多维修厂想招都招不到。

在中国消协最新的《汽车投诉专题报告》里,“车企倒闭后售后无保障”已经成了TOP3投诉问题。某汽车论坛里,“烂尾车”车主建了个2000人的互助群,有人分享找拆车件的渠道,有人讨论怎么和保险公司谈保费,还有人发起“集体维权”,可这些“自救”终究是权宜之计。

其实解决办法早有先例:广汽三菱、铃木退出中国时,都是由合资方兜底售后,证明“不是做不到,而是愿不愿意做”。关键是要补上“长期主义”的课——专家呼吁建立“售后保障基金”,车企在售车时按比例缴纳专项资金,退市后由基金接管售后;李振中建议打破技术壁垒,让停产车企与第三方维修厂对接,授权诊断系统、共享供应商数据;消费者也得“先小人后君子”,购车时别只看续航和智能配置,多问一句“如果车企倒了,售后谁管?”,合同里写清楚售后条款。

新能源汽车是中国汽车产业“换道超车”的机会,可“规模领先”不是终点,“品质领先”得靠全生命周期的保障。那些“敢尝鲜”的车主,不该成为行业洗牌的“代价”;那些“想修好车”的期待,更该变成行业进步的“动力”。当车主不再为“修车无门”焦虑,不再为“保险难买”发愁,中国新能源汽车才能真正从“卖得多”变成“卖得好”。

毕竟,一辆车的价值,从来不是停在展厅里的样子,而是开在路上时,车主心里的那份踏实。