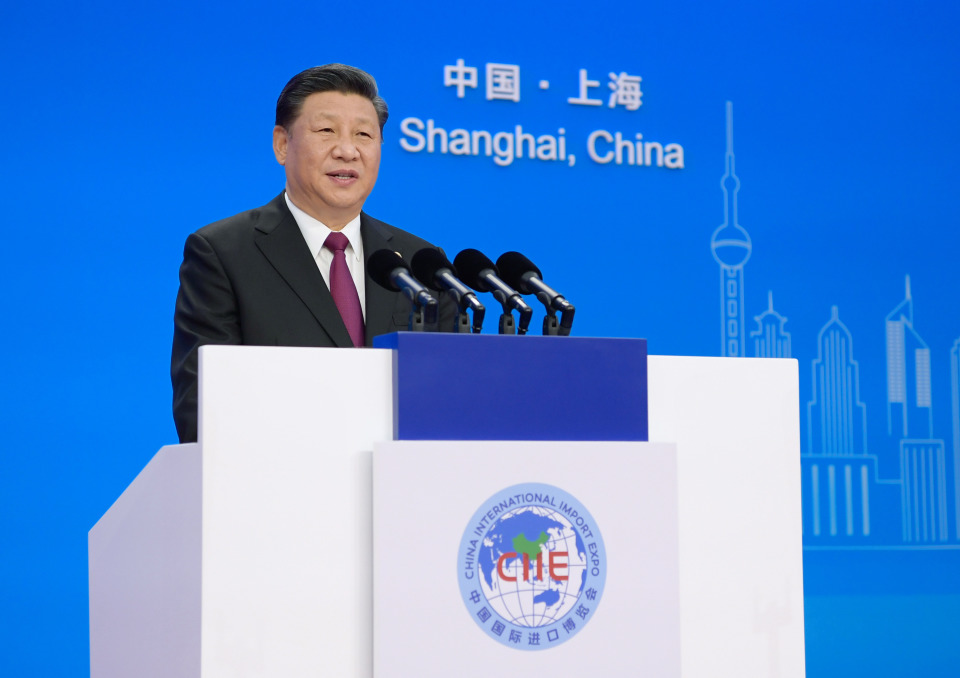

再过两天,上海国家会展中心的玻璃幕墙就要映出各国展商的身影——第八届进博会要开门了。作为跑过5届进博会的老记者,我至今记得首届开幕式上,那句“中国经济是一片大海”的比喻,当时举着摄像机的我,镜头里是荷兰展商举着奶酪笑的脸,是德国工程师蹲在机床旁调试的背影,如今再看,这汪“大海”的底气,早就在每一个“实在”的细节里扎下了根。

这底气藏在“稳得住”的基本盘里。常有人问,中国经济的“大”到底“大”在哪儿?不是数字堆出来的,是14亿人“顿顿有热饭”的底气——14亿多人口,每天要吃30万吨粮食、7万吨肉,能把这么大的“民生盘”端稳,靠的是全球最完整的产业体系:从手机芯片到新能源汽车,从家电到机床,我们都能自己造;是人均GDP超1万美元的消费潜力——连麦当劳都在盯着中国的“小镇青年”,因为这里的消费力,是真金白银的“增量”。就拿前三季度来说,GDP破了101万亿,同比涨5.2%——对超大体量的经济体而言,“稳”就是最大的底气,像大海不会因为一阵风就掀起巨浪,因为它的“深”,早就在岁月里沉淀好了。

这底气藏在“开得透”的开放里。这些年外界总有些“中国要关门”的杂音,但进博会年年办,就是最有力的回应。作为世界首个以进口为主题的国家级展会,进博会从不是“作秀”:首届至今,累计意向成交额超3000亿美元,100多个国家的企业把“全球首秀”放在这里。我去年采访过一家荷兰农业企业负责人,他说:“我们的智能温室技术,就是通过进博会拿到了中国10个省份的订单。”开放不是口号,是把“请进来”变成“一起赚”,像大海不会拒绝江河,因为流动才会有活力。

这底气藏在“融得进”的格局里。有人担心中国经济会“挤压”他国空间?但我在进博会上看到的,从来都是“共享”:巴西的大豆在这里找到中国的饲料厂,新西兰的奶粉在这里走进中国的母婴店,德国的工业机器人在这里帮中国工厂提效率——去年跟拍东南亚展团,他们的热带水果通过“绿色通道”,48小时就出现在上海超市,展团负责人说:“中国市场不是‘蛋糕’,是‘菜园’,种得好就能分到菜。”大海之所以辽阔,是因为能容下每一条溪流,中国经济的“容”,就是这样的格局。

明天我要坐高铁去上海了,包里装着当年的采访本——夹着荷兰展商送的奶酪标签,夹着德国工程师写的机床参数,夹着我写的“大海”报道草稿。这些旧物件提醒我,“中国经济是大海”从不是抽象比喻,是进博会上每一笔签成的订单,是工厂里每一台运转的机器,是普通人手里每一杯来自全球的咖啡。

等开幕那天,我会站在展馆门口拍:拍背着样品的展商,拍举着“求合作”牌子的年轻人,拍挤在展台前试吃的观众——这些鲜活细节,就是中国经济最动人的底气:它不是小池塘,不会因一阵风干涸;它是能容天下的大海,风来了浪来了,都稳稳再把浪花变成滋养万物的养分。

对普通人来说,这“大海”的底气,就是早上楼下包子铺的热气,是下班超市的进口水果,是孩子书包里的中国造文具——这些“实在”的幸福,才是中国经济最本真的模样。